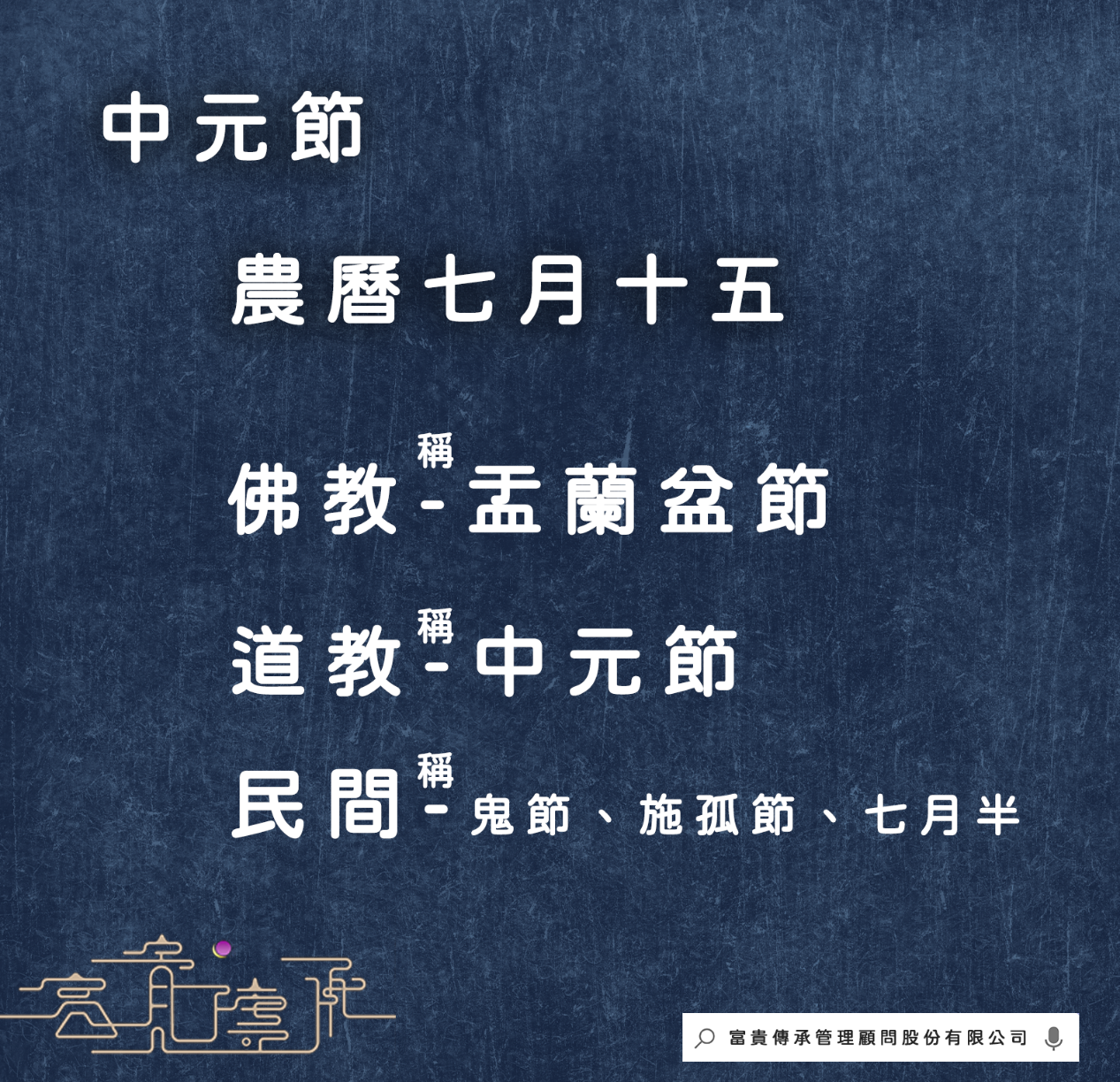

中元節是東亞文化中農曆七月十五的傳統節日。最早,中元節所在的孟秋月是天子以新收成的五穀,進獻於宗廟的時節。然而,隨著佛教的傳入,這一天被定為盂蘭盆節,道教則稱之為中元節,是地官赦罪日。由於佛教和道教的影響,再加上東亞巫覡宗教及民間信仰的習合,中元節所在的月份逐漸被稱為鬼月,民間俗稱中元節為鬼節、施孤節、七月半。

起源 在古代農曆七月,即孟秋時期,天子會以新收成的五穀進獻於宗廟,稱之為「嘗新」、「秋嘗」或「薦新」,以報答神鬼與祖先的庇佑。然而,隨著南北朝時期佛教盂蘭盆會和道教地官赦罪說法的盛行,這個時節逐漸演變成超度、施食孤魂野鬼的鬼月和鬼節。

佛教影響 佛教徒在佛歡喜日供養眾僧,將功德回向給父母,這就是盂蘭盆法會的由來。後來這一天被稱為盂蘭盆節。道教則加入了自己的元素,這一天也是中元地官寶誕,地官大帝會在這天赦罪。因此,除了祭祖習俗外,人們還祈求地官大帝赦免祖先亡魂之罪,並將祈福對象擴大至所有亡魂。道教的赦罪儀式和佛教的作功德法會目的一樣,都是為了超度亡魂,兩者的結合也符合東亞傳統的孝道精神,於是佛道習俗漸漸融合起來。

由於道教的地官赦罪日同時也是祭祀一切亡靈的日子,佛教的供僧儀式逐漸演變為施餓鬼儀式。民間相信這一天地府大門會打開,陰間的鬼魂會被釋放出來,由冥間大神面燃大士管理。有子孫祭祀的鬼魂會回到家中接受供養;無主孤魂則四處徘徊尋找食物。基於人飢己飢、人溺己溺的思想,人們在七月普遍舉行設食祭祀、誦經作法等「普渡」、「施孤」活動,以超度孤魂野鬼,防止它們為禍人間,或祈求鬼魂幫助去除疫病,保佑家宅平安。因此,中元普渡習俗逐漸形成,並發展為盛大的祭典,結合佛教、道教思想和儀式,被稱為盂蘭盛會、盂蘭勝會、中元法會或中元建醮。

佛教典故 「盂蘭盆」這個詞源自梵語「avalambana」,「盂蘭」的意思是「倒懸」,「盆」則是「救器」,所以「盂蘭盆」指的是用來救助倒懸痛苦的器物。根據《盂蘭盆經》,人們用盆子裝滿百味五果,供養佛陀和僧侶,以拯救眾生離餓鬼苦,生人天中。

在佛教中,農曆七月十五日是僧團結夏安居的最後一天,也是僧人自省懺悔的自恣日。這一天,佛教徒舉行「盂蘭盆法會」,供奉佛陀和僧人,濟度六道苦難眾生,並報答父母的養育之恩。盂蘭盆會最早在南北朝時期的目連救母故事中開始流行,梁武帝時期即設壇舉行盂蘭盆法會,這一習俗逐漸成為民間百姓和士人追思、感念父母先祖的節日,並為歷代帝王和人民沿襲下來。

道教說法 道教將全年的盛會分為三次,稱為「三元」,即天官大帝、地官大帝和水官大帝的誕辰。正月十五是「上元」,天官生日,主要是賜福;七月十五是「中元」,地官生日,用以赦免亡魂的罪;十月十五是「下元」,水官生日,是為有過失的人解除厄運。傳說七月地獄大門開放一個月,無主孤魂從陰間出來,到陽間接受供養,因此各地方在這一個月舉行「普度」佈施祭祀儀式。據《玄都大獻經》記載,七月十五日修齋建講,供養十方大聖及道士,就能拔度先亡、釋放餓鬼罪魂。道士在中元節誦經、作法事,以三牲五果超度亡魂餓鬼,讓他們早日從地獄解脫。

道教的中元節受佛教盂蘭盆會、天師道「三會日」和古靈寶經《三元品戒經》的影響創立,成為糅合佛道二教因素的宗教節日。

中元普渡 中元普渡祭祀活動的起源於農民在中元節祭田神、土地的習俗,加上宋朝儒、釋、道三教合流,形成了道教中元節的祭祀亡者靈魂、佛教盂蘭盆會的施餓鬼、儒家祭祀祖先等活動,再結合各地巫覡宗教,如中國巫覡宗教、日本神道教、朝鮮巫教、琉球神道,構成漢字文化圈的一系列祭祀活動。

在閩南與台灣等地,農曆七月被稱為「鬼月」,地府大門開放,無主孤魂由冥間大神面燃大士率領,到陽間接受供養。人們在這一個月舉行「普渡」祭祀儀式,安撫「好兄弟」(亡魂),祈求家宅平安,俗稱「鬼節」。

「普渡」活動分為「公普」和「私普」。公普又稱「聯普」,在一些地方稱為盂蘭盆會,是以地方社區、鄉里祠廟為中心的大型祭祀活動;私普是個人和公司自行進行的祭祀活動。這些活動通常持續一個月,盂蘭盆會或中元普渡的目的是為亡魂減輕罪業,增加冥福,讓他們早日安息。七月初一是開鬼門,七月十五是地官大帝誕和普渡,七月廿九或三十是地藏王菩薩誕和關鬼門。其他七月的神誕是獨立的,不結合在普渡的祭祀活動中。

這樣的中元節,不僅是祖先的祭日,更是超度亡魂的大典,成為融合佛、道、儒三教的獨特文化節日。

(撰文:無為易)

台南算命 台南命名 紫微斗數 算命推薦 命名推薦 算命名人 命名名人 八字算命 八字命名 命理老師 算命老師 新生兒命名 新生兒算命 公司取名 取名 算命 公司算命 公司改名 改名 名字 嬰兒取名 嬰兒算命 企業算命 企業取名 算命老師 命理老師 命理名人 命名老師