中元節是每年一次的重要盛事,家家戶戶、公司及廟宇都會準備豐盛的祭品,以歡迎“好兄弟”回到人間做客,這也是民眾對中元節的第一印象。不過,中元節不僅僅是大拜拜,它的由來和當天的習俗也是值得探討的。

在台灣,中元節融合了佛教和道教的文化,承載了豐富的傳統習俗。它起源於佛教《盂蘭盆經》的傳說,目的是超度孤魂野鬼,幫助亡靈得到安寧。此外,人們會進行各種儀式,如放水燈和焚香,以祈求平安與驅邪。這些傳統反映了人們對逝去親人的懷念與敬重。

根據民俗說法,鬼節當天陰曹地府會釋放所有鬼魂,好兄弟們能夠回到陽間探望親人,因此民間普遍會進行祭祀鬼魂的活動。在閩南台灣,農曆七月被稱為鬼月,傳說「七月初一鬼門開,七月三十鬼門關」。

在農曆七月的初一、十五及三十,閩南人會準備豐盛的菜肴祭祀無主孤魂。這個月內,大家通常不會舉辦婚嫁、喬遷、壽宴等喜慶活動,以避免引來孤魂野鬼進入家門。

中元節的由來

農曆七月十五日是傳統民間的重要節慶。古代這一天,人們會以剛收成的新穀祭拜祖先,因為掌管地府的中元地官在這天壽誕,因此道教稱之為「中元節」。同一天,佛教的「盂蘭盆節」也慶祝,並且流傳著農曆七月為鬼月的說法。在這個月中,「好兄弟」們會回來人間接受祭拜,因此僧道俗三流合一,最終融合形成今日大家所稱的「中元普渡」。

中元由來

台灣人的中元節融合了道教和佛教的觀念,佛教稱之為「盂蘭盆節」,與道教的中元節有許多不同之處。

佛教的「盂蘭盆節」又叫做「僧自恣日」,原本是為期三個月的結夏安居(類似原始佛教的暑期輔導)的最後一天。在這一天,僧侶們聚集開研討會,慶祝結夏安居的結束,並向佛陀報告修行成果。佛陀因此感到欣慰,所以也稱之為佛歡喜日。這一天,家庭會準備食物供養僧侶,希望以修行的功德來解救過世的親人,並保佑現生父母健康。

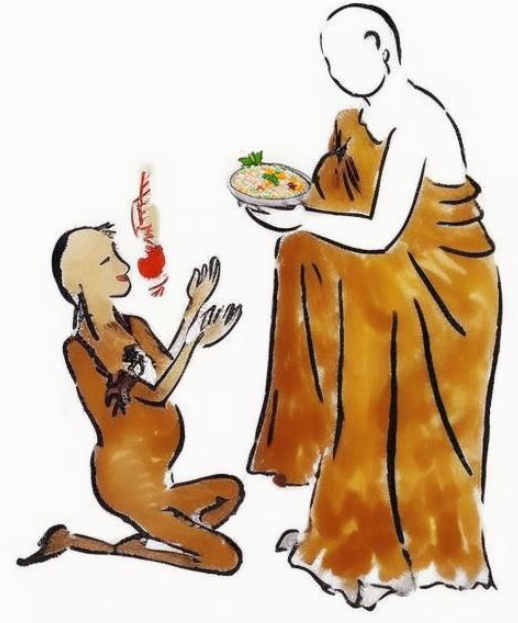

盂蘭盆節的由來與「目連救母」的故事有關,流傳著許多版本。其中一個廣為流傳的版本是:目犍連獲得神通後,看到母親因生前所作之壞事而受苦於餓鬼道。為了拯救母親,他向佛陀求助,佛陀指示他在「僧自恣日」這天將五果放入盆中,供養僧人,以此大功德來解救母親的罪業。

關於目犍連母親生前的壞事,有的說她吝嗇不布施,有的說她偷盜以養大目犍連。民間還有說法認為目犍連是用佛陀的禪杖打破地獄之門救出母親,但也釋放了其他鬼魂。人們有時誤以為目犍連與地藏王菩薩是同一人,因為兩者皆有救母的故事,但其實他們是不同的角色。

這些版本反映了「目連救母」故事在台灣的廣泛流傳,而佛典中的記載則更為簡單,目犍連因想念母親而請佛陀為其說法,最終母親得證初果,不再墜入惡道。如今聽到的各種版本多是佛教傳入中國後,加上儒家思想及地方文化的影響,與原始佛典中的故事有所不同。融合台灣各地各種習俗的中元節,農曆七月十五日是道教和佛教共同的重要節日。這一天,台灣各地會舉行盛大的儀式,雖然兩個宗教的儀式形式有所不同,但已成為華人地區民間習俗中的重要日子。

中元節將道教的祭祀與佛教的目連救母傳說結合,既祭拜祖先,也供奉所有亡魂,以祈求祖先保佑、消解亡魂怨氣,避免帶來災禍。在台灣,中元節的祭拜儀式可分為幾類:家庭舉辦的「家普」、單一機關的「私普」、由聚落或團體聯合舉辦的「公普」或「聯普」,以及由寺廟主辦的「廟普」。

各大寺廟的儀式略有差異,重點也有所不同,但通常包括點燈開光、施普(超度亡魂)、放水燈和跳鍾馗等,有時還會以八家將替代。

中元節道教傳說

中元節的道教傳說中,七月十五日被稱為「中元」,是地官赦罪日。道教有天官、地官、水官三位神祇,合稱三官,這些神明是玉帝派駐人間的代表,每年都會考察世間的善惡並向上天匯報。三官的誕辰分別是正月十五、七月十五和十月十五,因此這三個日子也稱為三元。

在中元節,地官大帝會降臨凡間,查閱厚厚的花名冊,根據神仙、凡人和動物的行為表現進行考察,並赦免罪行。因此,民間會在這一天舉行祭祀地官的儀式,並祭拜祖先,祈求庇佑與福祉。

中元節的民間信仰

中元節的民間信仰中,這一天被視為傳統的初秋豐收和感謝大地的節日,同時也有鬼門開的傳說。據說,每年農曆七月初一,陰間地府會打開鬼門關,讓無人奉祀的孤魂野鬼回到陽間接受人們的祭拜。在整個七月期間,鄰里之間會輪流進行祭祀,直到七月的最後一天,鬼門才會關閉,因此農曆七月也被稱為「鬼月」。

中元四大習俗

中元節的習俗之一是「普渡」,分為「公普」和「私普」。公普是由地方廟宇主辦,由廟方統一進行,通常稱為「廟普」。而私普則是人們自行在家「拜門口」,日期依傳統風俗決定,費用由各家自行承擔。

在普渡當天下午四點過後,家家戶戶會擺上普渡菜餚、水果、飲料和零食等供品,並在每份供品上插上一枝香,以表敬意和祝福。

中元節的習俗之二是「搶孤」,這項活動象徵著獲得神鬼的庇護,驅趕流連不返的鬼魂,同時也能幫助貧苦流民。在台灣,最著名的搶孤活動發生在宜蘭頭城和屏東恆春。

搶孤活動會搭設十幾公尺高的「孤棚」,上層再搭「孤棧」,並在上面擺放供品和旗幟。棚柱上會塗滿牛油,整隊由八人組成,其中六人為先發,底座的隊員支撐其他三位隊員和攻擊手,以完成搶奪供品的任務。

中元節的習俗之三是「放水燈」,這是為了告知溺斃在水底的亡魂前來享用祭品。據說水燈漂流得越遠越快,施放的主人便越能獲得幸運與庇護。

水燈的製作通常以紙糊為宮殿形狀,中間放置蠟油點火,並內有一面彩色三角形紙旗,稱為「普渡旗」。這面旗上會用毛筆寫上各種中元敬語,如「慶讚中元」、「廣施盂蘭」、「敬奉陰光」、「冥輝普照」等,最後還會寫上施放者的姓名,讓好兄弟知道是哪戶人家供奉。

中元節的習俗之四是「跳鍾馗」。普渡結束後,廟方會請道士或戲班扮演「驅魔真君鍾馗」,以其嚴肅的臉孔震懾好兄弟,告訴他們可以放下牽掛返回陰間。

這一儀式並不是為一般民眾觀賞的,因此人們需要趕緊避開,以免被煞氣沖到。跳鍾馗的結束,也象徵著中元祭拜活動的圓滿結束。

(撰文:無為易)

台南算命 台南命名 紫微斗數 算命推薦 命名推薦 算命名人 命名名人 八字算命 八字命名 命理老師 算命老師 新生兒命名 新生兒算命 公司取名 取名 算命 公司算命 公司改名 改名 名字 嬰兒取名 嬰兒算命 企業算命 企業取名 算命老師 命理老師 命理名人 命名老師